– Pronto mamma, sono io.

– Ciao Dario.

– Ciao.

– Ho conosciuto un ragazzo qui, al pensionato, mi ha detto che la Retinite Pigmentosa mi porterà alla cecità.

– Come? Ma cosa dici?

– Si, dice che lui ha fatto il servizio civile all ‘Unione Italiana Ciechi e che ha conosciuto tante persone con questa malattia. Alcuni sono già ciechi.

E ora cosa faccio?

L’avevo saputo così, quasi per caso. E così lo dissi a mia mamma, al telefono.

Avevo 19 anni. Ero al primo anno di Università. Mi ero iscritto a Disegno Industriale, a Milano, a 300 km da casa. Mi ero avviato verso un percorso di studi che mi avrebbe formato per fare una professione dove la vista è fondamentale, necessaria.

Ma cosa dovevo fare? Avevo già fatto un grande passo ad andarmene da casa, dovevo forse mollare tutto e iscrivermi a Filosofia? A Psicologia? Io ci vedevo ancora abbastanza, avevo la patente, andavo in biciletta, io non potevo cambiare allora il corso della mia vita per cominciare a vivere da ipovedente.

Quel giorno, quella telefonata, mi tornano spesso alla memoria, e sono parte di una storia che ho raccontato troppe volte, a tutti gli oftalmologi e otorini che mi hanno visitato. L’ho ripetuta ogni volta che mi hanno chiesto la storia della mia diagnosi e quanto ho cominciato a non sentire e quando ho cominciato a non vedere e quando mi hanno operato di cataratta e quando ho messo le protesi acustiche e quando mi hanno fatto gli esami del DNA.

Forse dovrei scrivere questa di storia. Mettere per iscritto le date, i giorni e tutti gli audiogrammi e gli encefalogrammi e i campi visivi che ho raccolto negli anni. Dovrei scrivere qui la mia storia clinica, per poterla stampare e porgere al prossimo medico.

Ne ho visti troppi, di tutte le religioni e di tutte le nazioni.

Ciarlatani, alcuni.

Me l’avessero detto subito quel era il mio destino.

Forse l’ avevano visto, loro, il mio futuro.

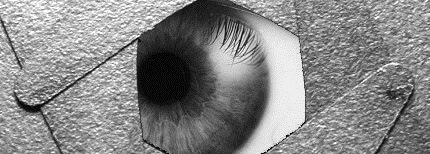

Guardando dentro quello spiraglio che si apre nei miei occhi.

Perché non me l’hanno detto? Loro.

Perché non mi hanno detto che non potevo reggerlo da solo il peso del buio? Loro.

Hanno lasciato che lo scoprissi da solo, alla soglia dei vent’anni, appena avevo creduto di essere già uomo.

Forse l’hanno fatto apposta. Per lasciarmi scegliere il mio futuro, senza che fosse per forza quello di un cieco. Che cieco non ero e cieco non sono.

Forse me l’hanno detto e io non l’ho sentito. Me l’hanno detto sottovoce, dietro le orecchie, mentre non li guardavo. Non potevo vedere le loro labbra muoversi e non potevo sapere il significato di parole senza suono, troppo difficili per me. Usher, retinite, pigmentosa.

Parole, solo parole.

Io sapevo soltanto di dovermi infilare due pezzi di plastica orribili nelle orecchie per guardare la tivvù, per ascoltare il professore. Dovevo farmi crescere i capelli per nasconderli e sentirmi ancora per qualche anno onnipotente.

Erano pure belli quei lunghi capelli neri e ricci che il vento asciugava mentre io viaggiavo sulla mia Vespa.

C’è polvere su quel motore. Polvere sui pedali, polvere sulla mia velocità.

Le mie scarpe, i miei piedi, quelli non hanno polvere. Hanno terra, hanno sabbia, hanno acqua.

Sotto e dentro e fuori i miei piedi hanno le strade che ho cominciato a percorrere. Sono tante, a volte penso che magari siano anche troppe.

Più ne cammini e meno ne scegli. Le provi tutte per scoprire che non hai ancora trovato quella di casa tua.

E’ questo viaggiare?

Continuare a cercare il tuo percorso migliore, quello che non ti stancheresti di ripetere domani e poi ancora.

Mi sono chiesto se il mio viaggiare non sia forse un fuggire, un modo per nascondermi in modo diverso. Ora che non ho più i capelli sto forse cercando un altro riparo? Da cosa?

Forse dovrei raccontare una storia diversa da quella scritta dai dottori.

Mi dicono tutti le stesse cose.

Mi dicono tutti che può solo peggiorare.

Hanno inventato la luna, hanno trovato il modo di farmi vedere le stelle dentro una scatoletta di vetro, hanno scoperto come ridare la vista ai topi, ma io?

Devo forse aspettare loro?

Io continuo a salutarmi nello specchio scambiandomi per un mio amico, a cadere dalle scale come se a me non facessero male, a sfregiarmi la fronte come un guerriero, a pisciarmi addosso perché non trovo il bagno, ad aprire porte già aperte, a pagare il doppio perché non riconosco le monete, a non salutare un amico mentre attraverso la strada, a non vedere una donna fino a quando è troppo tardi per chiederle

– Hai l ‘ora?

Sarebbe stata comunque una scusa banale.

Nessuno chiede più l’ora.

Tutti sanno che ore sono.

Lo so anch’io. Che invece vorrei abbandonarmi e non avere tempo, ne soldi, né niente.

Alle volte ho paura che sia solo tutta una mia illusione, questo coraggio con cui cerco di vestirmi. Invece sono sempre un po’ fragile, nascosto dietro quel diaframma che si chiude.

E nel frattempo vorrei che la luce che entra nei miei occhi registrasse il mondo che vedo.

Vorrei che le immagini mi si scrivessero dentro e non avere bisogno, mai più, di guardare.

Oggi, a più di 15 anni da quando hanno messo sul mio conto una Sindrome, comincio a camminare con un bastone, metto i pezzi di plastica nelle orecchie, mi attacco al braccio di un amico senza dare troppe spiegazioni.

Compongo lo stesso numero di telefono, risponde ancora mia mamma, che per me non ha mai cambiato voce.

Mi ascolta ancora. Forse ha più paura di me.

Io ho imparato a guardare in faccia questo futuro, nero o sfocato che sia. Ho parato a guardarmi allo specchio e vedere meglio di loro dentro lo spiraglio che ancora mi resta.

Io non so cosa vedo.

Ed è per questo che non ho paura.

Dicono che fa più paura quello che non sai cos’è, com’è.

E invece non sai niente. Non sai quando, non sai se.

Intanto aspetto. Soltanto vivo.

Nessuno mi ha ancora raccontato com’è, da li.

Da quel mondo che magari, non sarà poi così male.

Troppe volte ho raccontato la mia storia e ho disimparato come si fa.

Non voglio raccontare la mia vita come un vecchio in declino.

Sono stato nel mondo per terra e per mare e spesso mi sono stupito io stesso di come ho saputo sognare, ma alle volte mi assale il timore che potrei voler smettere, e acquietarmi un po’.

Dove?